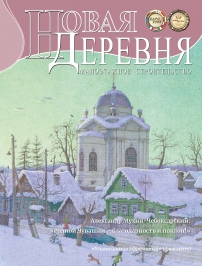

А. Мухин-Чебоксарский «На берегу пустынных волн»… 1999

«На тихих берегах Москвы»

Попробуйте найти в нашей классической и не очень литературе проникновенные, любовные строчки о Петербурге, и вы убедитесь, как это нелегко. Даже Ахматова уронила что-то о «мрачнейшей из столиц», а вакхический Игорь Северянин и вовсе пригвоздил: «Кошмарный город — привиденье!». А вот старушке-Москве посвящены сотни самых чувствительных стихов. И недаром в Питере родилась революция, а в Москве — Пушкин, Лермонтов, Достоевский. А когда оказались наши гении в модной столице, тут и начались их метания и разочарования.

У Пушкина Москва вообще начало всего: родился, венчался, медовый месяц провел на Арбате. «На тихих берегах Москвы/ Церквей венчанные крестами,/ Сияют ветхие главы/ Над монастырскими стенами». Эти стены здесь неспроста: до того, как питерская «Аврора» взошла над революционным Петроградом, Москву осеняли крестами 31 монастырь и 848 храмов. Так что тот город мы и представить себе не можем, а день сегодняшний все более отдаляет нас от благословенных картин прошлого. Свое первое путешествие младой Пушкин совершил под присмотром благосклонного дяди Василия Львовича в Царскосельский лицей. А сколько их еще будет, этих странствий: «Долго ль мне гулять на свете,/ То в коляске, то верхом,/ То в кибитке, то в карете,/ То в телеге, то пешком?». В имперской России, как и сегодня, способ передвижения соответствовал общественному положению. Единицы измерения другие, но суть — та же. Особы первого класса имели право на 20 лошадей, второго — на 15, третьего, как Пушкин, — только на 12.

Обычная скорость была зимой и летом около 12 верст в час (верста — чуть более 1 км), ну а осенью, по прискорбным нашим дорогам, только 8. На станциях платили прогоны — 8-10 копеек за 1 лошадь на 1 версту. В общем, как и сегодня, налоги на дороги были, а самого налогооблагаемого предмета — нет. Измученные путешественники констатировали: «Наши русские дороги коверкают в сорок восемь часов экипажи французские, английские и венские, но щадят наши отечественные в течение восьми дней нашей беспримерной скачки — а это много». Как коверкают российские дороги сегодня «французские и английские экипажи» — у каждого свой счет.

Предки наши к поездке готовились истово и чуть не за год: «На дорогу нажарили телятины, гуся, индейку, утку, испекли пирог с курицею, пирожки с фаршем и вареных лепешек, сдобных калачиков, в которые были запечены яйца цельные со скорлупой. Стоило разломить тесто, вынуть яичко и кушай его с калачиком на здоровье». В общем, народ калорий не считал. Заметим, что слово «кушать», презираемое русской и советской литературой и пролоббированное таки в наш язык рекламными роликами не обремененных интеллектом клипмейкеров, здесь на месте — румяное, сытое, купеческое.

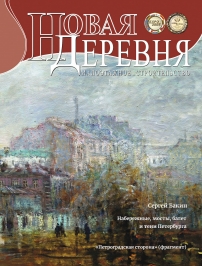

«Люблю тебя, Петра творенье»

Конечно, молодой город-франт обольщал и околдовывал. Почти шесть веков разделяли их с Москвой: невские берега еще в начале XVIII века были под шведами, но росла «северная Венеция» стремительно.

«Петербург неугомонный» — это балы, рауты, пирушки. «Бывало, он еще в постеле:/ К нему записочки несут./ Что? Приглашенья? В самом деле:/ Три дома на вечер зовут!» Повеселиться было где: «В начале двадцатых годов славились придворные маскарады в Зимнем дворце. Более тридцати тысяч билетов раздавалось желающим быть в этом маскараде». А рестораны! За два рубля можно было отменно отобедать с десертом и вином в Демутовом трактире, например. Правда, курица около этого времени стоила пять копеек, а десяток яиц — две. Но в Петербурге Пушкину отпущено только три года: «возмутительные» стихи прерывают вихрь (цепь?) удовольствий. Прочили Сибирь, но протекции помогли — получилась служба на юге.

Путешествие за казенный счет

Место ссылки-службы — заштатный городок Екатеринослав, теперешний Днепропетровск (уже, как будто, Днепр?), получивший новое пышное название в 1926 году, и отнюдь не в память царя-реформатора, а в честь революционера и партийного деятеля Г. И. Петровского. Во времена Пушкина там кроме дворца Потемкина смотреть было не на что, к тому же поэт серьезно заболел, и благодушное начальство отпустило незадачливого чиновника лечиться на Кавказ.

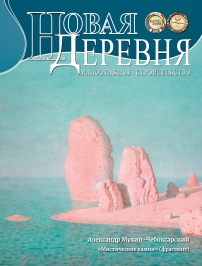

Путешествие было замечательным: «Два месяца жил я на Кавказе; воды мне чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и кислых холодных». За время болезни место службы переместилось в Кишинев, куда поэт и отправился через Крым, совершенно его очаровавший. Гурзуф для северянина рай: «купаюсь в море и объедаюсь виноградом», а Алупка, Симеиз, Севастополь, Бахчисарай, Симферополь — боже мой! «Волшебный край! очей отрада!/ Все живо там: холмы, леса,/ Янтарь и яхонт винограда,/ Долин приютная краса,/ И струй, и тополей прохлада».

Воспоминания о Крыме только лучезарны: «Среди мрачных сожалений меня прельщает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму». Интересно, читал ли это письмо Антон Павлович Чехов, большой поклонник Крыма, считавший Ялту лучшим городом для «грудных» больных? Ничего у Пушкина не получилось, ни крымской дачи, ни «увидеть дальние страны», а как мечталось: «Ночей Италии златой/ Я негой наслажусь на воле»… Ни воли, ни Италии — впереди Кишинев. В начале новой эры здесь жил римский поэт Овидий, сосланный императором Августом за «возмутительные» стихи. Кишинев в то время был небольшим, шумным поселением с массой беженцев из Турции, и вскоре Пушкина утомил. Но вот новое назначение и новый город — Одесса. Здесь совсем другое дело: «Я оставил мою Молдавию и явился в Европу — ресторация и итальянская опера напомнили мне старину». То же в стихах: «Иду гулять. Уж благосклонный/ Открыт Casino. Чашек звон/ Там раздается; на балкон/ Маркёр выходит полусонный». Эпитет «благосклонный» Пушкин тут явно употребил из суеверия: известно, как сурова была к нему Фортуна. О себе он обронил, что страдает «карточными запоями», а с долгами холостяцких лет — 24 800 рублей Огонь-Догановскому — расплачивался и после женитьбы. Итак, Одесса лучше Кишинева, кто бы спорил, но денег у поэта нет, и пошли другие картинки: «Я жил тогда в Одессе пыльной…», «В году недель пять-шесть Одесса,/ По воле бурного Зевеса,/ Потоплена, запружена,/ В густой грязи погружена». Тут Одессе одной за всех досталось: и в столице, между прочим, в начале XVIII века крестные ходы отменяли из-за грязи непролазной.

А Муза меж тем вновь своевольничает, и вновь поэт «выключен со службы», теперь уже с формулировкой «за атеизм», ссылка — на Псковщину. Очередное путешествие за казенный счет, в Михайловское, «далекий северный уезд». Места дивные: раздолье, «уединенье, тишина». Но все равно это ссылка, порой невыносимая настолько, что обсуждались планы побега за границу. Пушкин всерьез подумывал о фальшивом паспорте, да, слава Богу, друзья отговорили.

Вернуться в Петербург удалось только через два года. Но до этого был еще Псков, где Пушкин проигрался вчистую: «Во Пскове вместо того, чтобы писать 7-ю главу «Онегина», я проигрываю в штос четвертую». Из чего заключаем, что и вдалеке от обеих столиц жизнь кипела неподвластным властям азартом. В отъезде за границу вновь отказано, и поэт самовольно отправляется на Кавказ, в действующую армию.

«Кавказ подо мною»

«Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются…». Масса новых гастрономических впечатлений, например, от калмыцкой кухни: «В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Я… хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже». Из Георгиевска (всего в нескольких десятках километров от печально теперь известного Буденновска), где в XVIII веке был заключен Георгиевский трактат, по которому грузинский царь Ираклий II признавал покровительство России, Пушкин вновь заехал на воды. Впечатления вполне благоприятные: «Здесь нашел я большую перемену: в мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям… Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома… Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны». Надо сказать, советская партэлита, любившая солидно отдыхать и лечиться, оставила после себя не просто дома и павильоны, но дворцы здоровья.

Путешествие по Военно-Грузинской дороге было малокомфортным: «В крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока». В то время опасности подстерегали путешественника на Кавказе на каждом шагу (что изменилось ныне?): «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены… Здешняя сторона полна молвой о их злодействах… Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением». Если бы в свое время послушались классика! Не обойден вниманием Владикавказ. «Осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе; женщины их прекрасны». Странно, что Пушкин не отметил красоту черкешенок, которых охотно покупали в гаремы восточных владык. Красотами природы Пушкин также восхищен: «Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы». Это сейчас Владикавказ крупный город, столица Северной Осетии, во времена Пушкина — всего только маленькая крепость, правда, важное звено в системе пограничных укреплений Кавказской линии.

И вот Грузия. Мрачные ущелья сменились светлыми, веселыми долинами; зеленые горы, плодоносные деревья. Арагва, Кура с древним мостом, и — Тифлис. «Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинев». Самое большое впечатление от Тифлиса — бани: «Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань». И все это написано под впечатлением вот каких процедур: «Гассан… начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. После сего долго тер он меня шерстяной рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое…» Но, конечно, не только банями был знаменит Тифлис. «Грузины пьют не по-нашему и удивительно крепки. Вины их не терпят вывоза и скоро портятся, но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургонских». В винах Пушкин толк знал: восторженным поклонником сего прекрасного напитка он был со времен Лицея: «Ты, Пушкин наш, кому дано/ Петь и героев, и вино!» (Е. А. Баратынский).

Ну а сам город? «Горы окружают его со всех сторон, и кипятят недвижный воздух… Самое его название (Тбилис-калар) значит Жаркий город. Большая часть города выстроена по-азиатски: дома низкие, кровли плоские. В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, и около них начинают образовываться правильные площади». Так и развивался дальше этот город, с 1936 года — Тбилиси, столица Грузии, один из самых красивых городов бывшего Союза.

Берег турецкий

И, наконец, граница — впереди Турция. Но! «Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. …Но этот берег был уже завоеван; я все еще находился в России». Ах, Александр Сергеевич, как у нас теперь границ поприбавилось! Преодолев множество препятствий, Пушкин все же добрался до Карса. С XVI века это была турецкая крепость, и русские войска трижды осаждали и занимали ее. Много лет входил Карс в состав России, но вновь отошел к Турции в 1921 году: кончилась Российская империя. Впечатления Пушкина: «Осматривая укрепления и цитадель, выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом».

Но война и путешествие продолжаются. Бои, засады, преследования неприятеля — все это путь до Арзрума, главного тогда города в азиатской Турции. Пушкин записывает свои наблюдения: «Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: азиатская роскошь. Эта поговорка, вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари, оставя голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии». Много бы удивился Александр Сергеевич, сравнивая сегодня турецкий город Эрзурум (а ведь наши брали его и в первую мировую войну), с каким-нибудь псковским городком. Арзрум был последним пунктом кавказской эпопеи.

Путешествия закончились, дальше были просто поездки: в Полотняный завод, имение деда невесты, Гончарова, известное с XVIII века своим парусно-полотняным заводом; в Болдино, нижегородское имение отца: «степь да степь; соседей ни души, езди верхом, сколько душе угодно». …18 февраля 1831 года Пушкин венчается в Москве, в церкви Большого Вознесения, с Натальей Гончаровой. И как это помогло церкви в 30-е годы XX века! Всегда возбужденные финансовые органы облагали храмы налогами, неуплата которых была равнозначна закрытию. Суммы многократно превышали возможности сильно поредевшего прихода, и ради памяти великого поэта средства собирали расположенные поблизости посольства, в частности, турецкое…

Не свершилось многое, не увидел наш поэт ни Франции, на языке которой говорил и писал так, что потряс даже невозмутимого француза-писателя Мериме; ни Италии, ни «Африки родной». Последнее путешествие тоже было за казенный счет — из Петербурга в Святогорский монастырь для вечного успокоения. И вечного поклонения.

Елена Казённова